窯だより

Facebook でも近況を報告

一年半ぶりに高校時代の同窓生でつくる「ナマケの森アシナノヒヒ」が

吉祥寺に集まって食事会を楽しんだ。

12年まえの三越個展に来場して42年ぶりに再会したのを切っ掛けに、

年に一度くらい会おうねと始まった会である。

今はそれぞれ遠くに暮らす老齢の友たちが時と距離を飛び越え、

この日ばかりは”あの頃”に戻る不思議にして愉快な集まりだ。

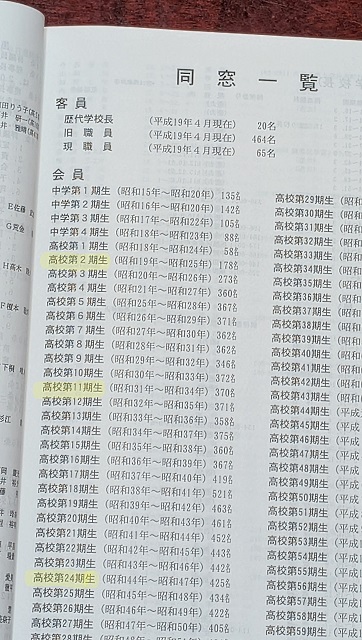

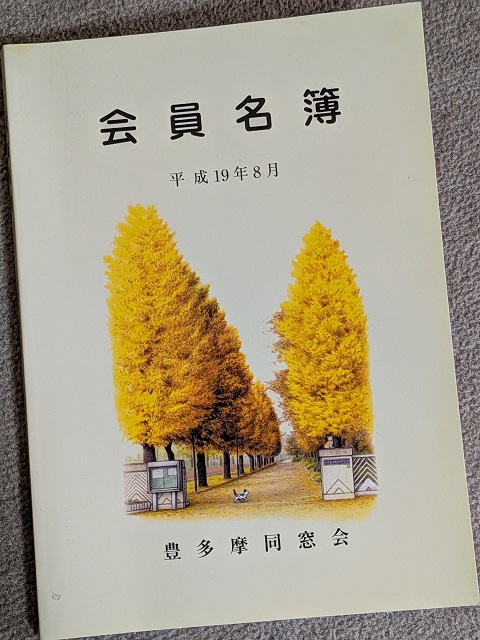

ところで、グループ名の”ナマケの森”は豊多摩建学より

学校内の憩いの場として愛されていたが、

今年ついにグランド整備に伴い消え去ってしまった。

それを踏まえてか、今回のお店探しを担当してくれた”ナ”さんが

(”アシナノヒヒ”は発足時メンバーの名まえ頭文字を連ねたもの)

選んだのが「吉祥寺コーンバレー Corn Barley」。

スタジオ・ジブリ映画をオマージュしたコース料理のダイニングバーだ。

じつは「スタジオ・ジブリ」の生みの親”宮崎 駿”さんは

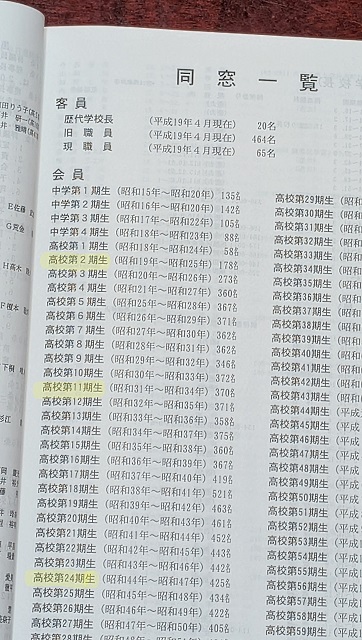

豊多摩高校 第11期生、13年 先輩なのである。

きっと宮崎 駿さんも”ナマケの森”の心の住民だったはずと、

次々出されるオマージュ料理にワイワイ盛り上がった。

豊多摩高校は自由な校風で知られ、昔でいう”蛮カラ高校”。

会員名簿の高校 第2期生ページに”谷川俊太郎”さんの名も、22年 先輩だ。

ちなみに「ナマケの森アシナノヒヒ」は第24期3年E組である。

2025.12.15

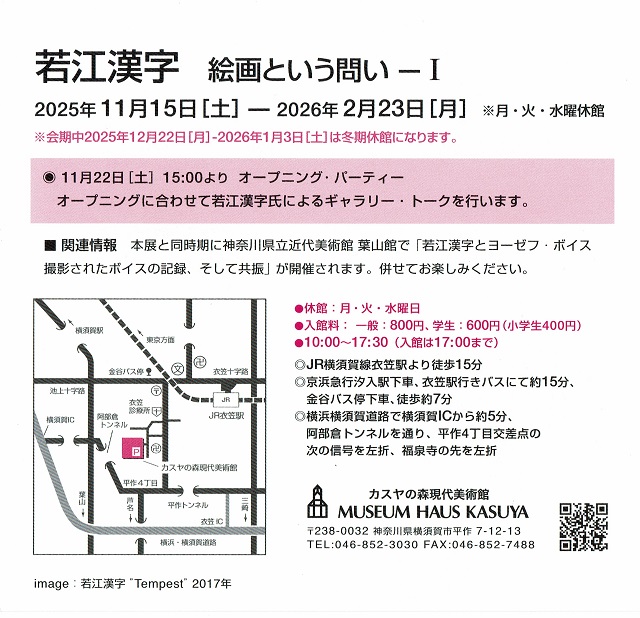

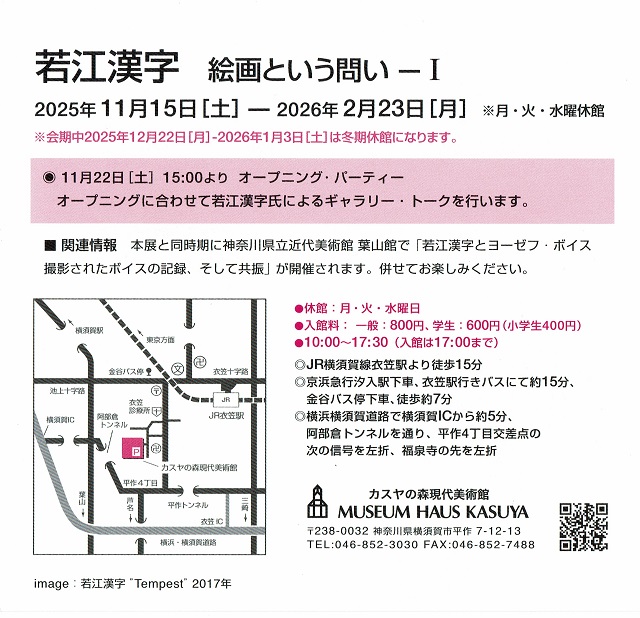

「神奈川県立鎌倉近代美術館 葉山」で開催している

「若江漢字とヨーゼフ・ボイス」展のオープニング レセプションに招かれた。

若江漢字(1944-)は1970年代の西ドイツ滞在を機に

20世紀ドイツを代表するヨーゼフ・ボイスに出会い共鳴し、

インスタレーション・写真・絵画などでコンセプチュアルな作品を制作、

サンパウロ・ビエンナーレ(1973)ほか国内外で発表を続けてきた現代美術家だ。

1984年には横須賀市に奥様が館長を務める「カスヤの森現代美術館」を創設、

ボイスの作品をはじめとする現代美術の収集を展示、

様々な創作活動をする作家たちを紹介してきた。

だいぶ前になるが、僕の展覧会も2度ほど催していただいている。

今回、カスヤでは葉山の会期にシンクロナイズして

「若江漢字・絵画という問い‐Ⅰ」展を開催中。

そこで、レセプションには先にカスヤに寄って展覧会を拝見、

若江ご夫妻や美術館スタッフと歓談してから向かった。

レセプション会場は美術界の錚々たる顔ぶれが揃い少々固くなったが、

接点のある人も多く心地よい緊張空間であった。

下の開会挨拶の写真は左から、若江漢字氏、元館長の酒井忠康氏、

奥様の若江はる子女史、そして現館長の長門佐季女史だが、

マイクを手に話している酒井さんは本展のお祝いに来ての飛入り挨拶だ。

これには来場者も大喜び、そしてこのとき現代美術の大御所・

李 禹煥(リ ウーファン)氏も会場に向かっているとの

情報を酒井さんから伝えられたが、残念ながら間に合わなかった。

ところで、酒井さんとお会いしたのは10年ぶりだったのに、

その10年まえにお話しされた”謎めいたアドバイス”を

覚えていておられ、ついにその問いの答えを聞くことが叶った。

なんとも充実した時を過ごし、帰り際に中庭へ出ると、

たった今、相模湾の彼方に沈む夕陽が目に染みたのであった。

2025.12.2

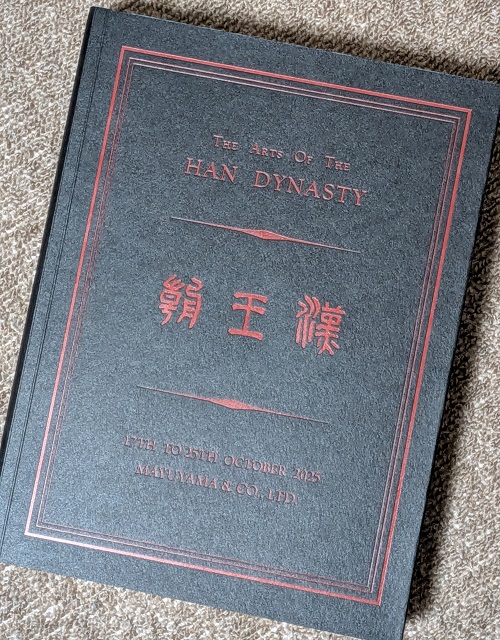

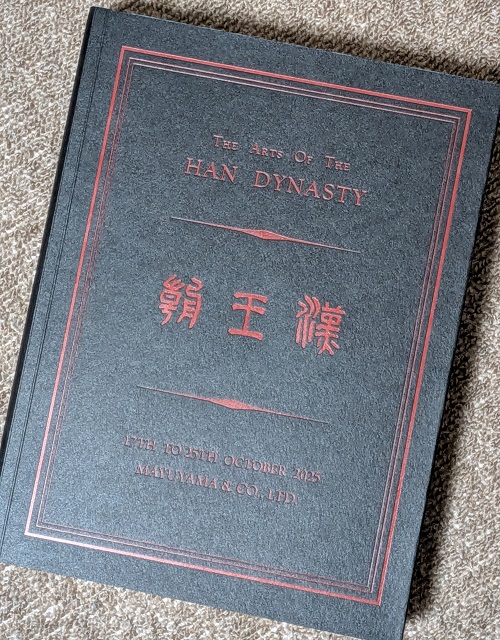

毎年この時期に窯だよりでお伝えしている、京橋の古美術店

繭山龍泉堂の「秋の展観」へ行ってきた。

中国美術史の古代から近代までを時代で区切り展示販売するもので、

超一流名品ながら美術館に収まることなく、世界中の

コレクターの間を渡ってきた伝世の逸品を出陳。

今年は『漢王朝』(BC206-AD220)だった。

毎回、著名な学識研究者が解説する図録を制作しているが、

今年は飛びぬけて ”ウッソー!”の超豪華版。

A4判、厚さ4.5cm、ページ数なんと500頁のド迫力!

いつもは会期前に届くのに、来場時にお渡しと案内状に。

図録を見てなるほど納得、これじゃぁ郵送は無理です。

そして、一般来場者に販売している図録価格は、33,000円だった。

それはさておき、この日はもう一つ展覧会へ。

友人から頂いた招待券で、「静嘉堂@丸の内」の

『静嘉堂の重文・国宝・未来の国宝」展に。

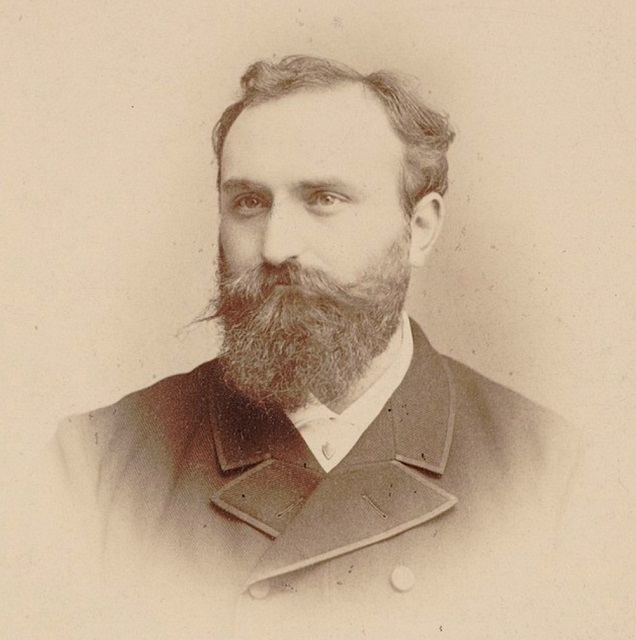

三菱財閥 第二代社長・岩崎彌之助と四代・小彌太の親子による

蒐集コレクションのうち、20世紀初頭の博覧会出品作品を一挙公開。

龍泉堂とは打って変わり、100年近く美術館で大事に大切に

守られ愛されてきた作品たちは、まさに温室育ち。

おっとりした雰囲気は対照的で、その二つの展覧を

同じ日に観賞できたことが面白かった。

2025.11.15

予定のページでお知らせしていた10月15日から開催した

”きらら鎌倉”での「第32回 伝統工芸・神奈川会展」が、

お陰様で20日(月)に盛会のうちに終了いたしました。

僕が在廊したのは会場当番の17日(金)だけですが、

遠方からのお客様や観光客を含め、絶え間ない来場者たちとの

工芸談義は楽しく、とても有意義な展覧会でした。

さて例年、この鎌倉での神奈川会展には、もう一つの楽しみが。

それは、作品搬入日と撤収日の空いた時間に歩く”鎌倉散歩”である。

今回の搬入陳列は会期前日の午前中に終了、

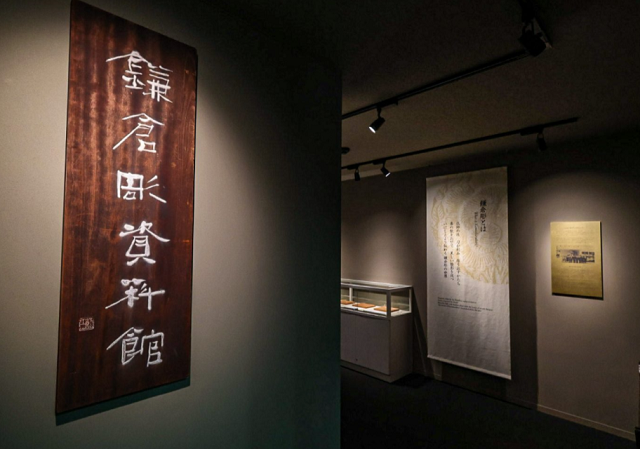

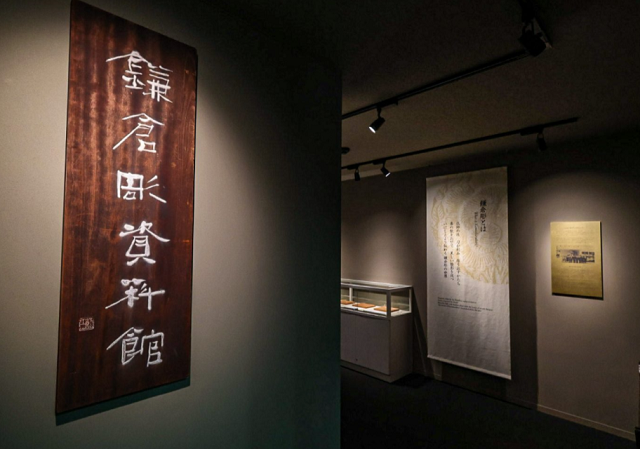

午後から「鎌倉彫資料館」へ移動して研究会が開かれた。

この例外的 鎌倉散歩、想像以上の内容の濃さで、資料館館長さんから

鎌倉彫の起源、そして各時代ごとの変容と特徴を

収蔵作品の前で解説いただき大変勉強になった。

特にその起源は次のように考えられているそうで、

僕のなかで鎌倉彫のイメージが大きく変わった。

鎌倉幕府が「宋」時代の中国文化、禅宗文化を積極的に取り入れ、

禅宗寺院を建立するに「彫漆器」の仏具を輸入し珍重したこと。

「彫漆器」とは漆を何十回も塗り重ね、数ミリの漆層を彫刻装飾する、

とてつもない手間と時間が掛かる漆製品である。

こうした中で仏像や仏具制作に携わっていた仏師らが、

高度な木彫技術を基盤に、素地自体を彫刻する「木彫漆器」を考案した。

「鎌倉彫」はお盆や菓子器や茶托でなく、仏具がルーツだったのだ。

そうなると、撤収日の”鎌倉散歩”の行き先は、禅宗寺院に決まりである。

ちょうど、鎌倉五山のうち何故か行った記憶がない、

北鎌倉の「円覚寺」と「浄智寺」を訪ねることにした。

本尊の、円覚寺「宝冠釈迦如来坐像」、浄智寺「木造三世仏坐像」を拝観。

あぁ、これらを彫った仏師たちが「鎌倉彫」の生みの親だったのか・・・。

と、一人感慨に耽り、”きらら鎌倉”の撤収作業へ向かった。

2025.11.1

岡山から帰った後も、引き続きご案内頂いている展覧会巡りを楽しんだ。

ただ、横浜と東京という近場であったので、それではプラスαを加味と、

”美術の秋、味覚の秋、異国情緒の旅心地の秋”をセットにして一日づつ。

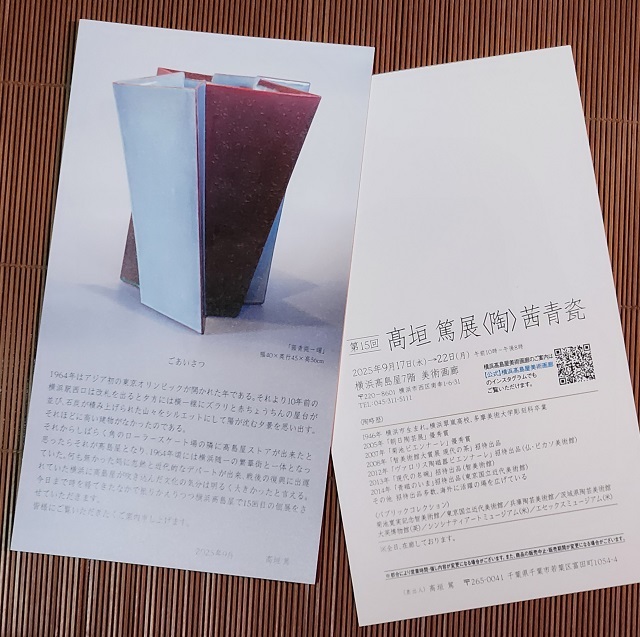

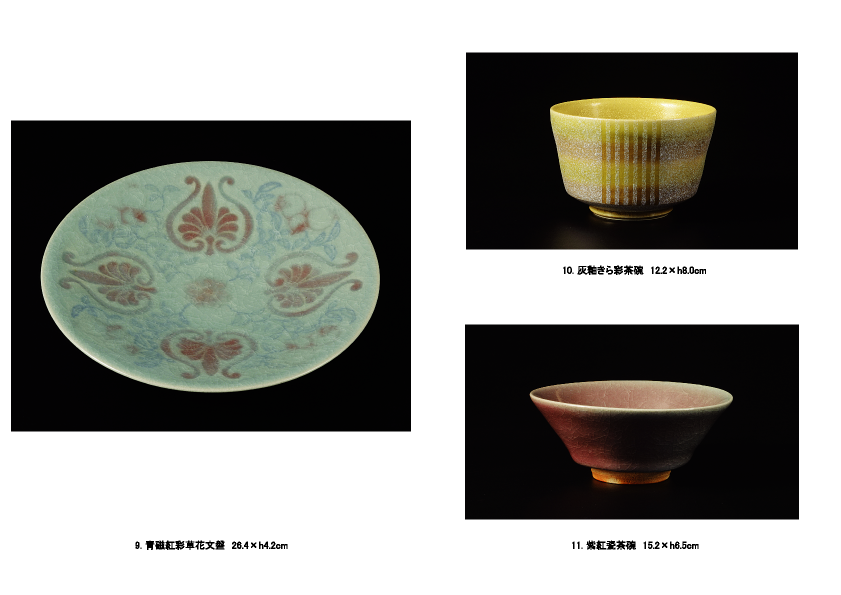

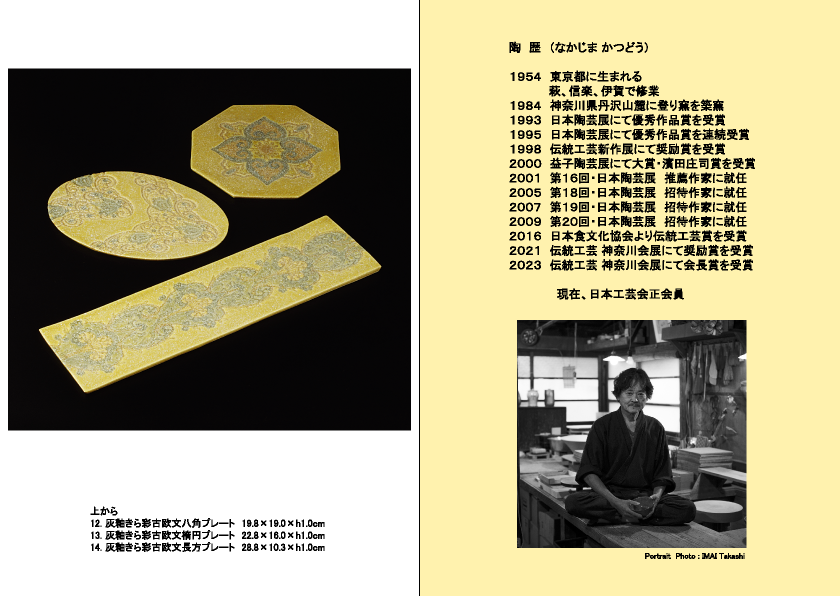

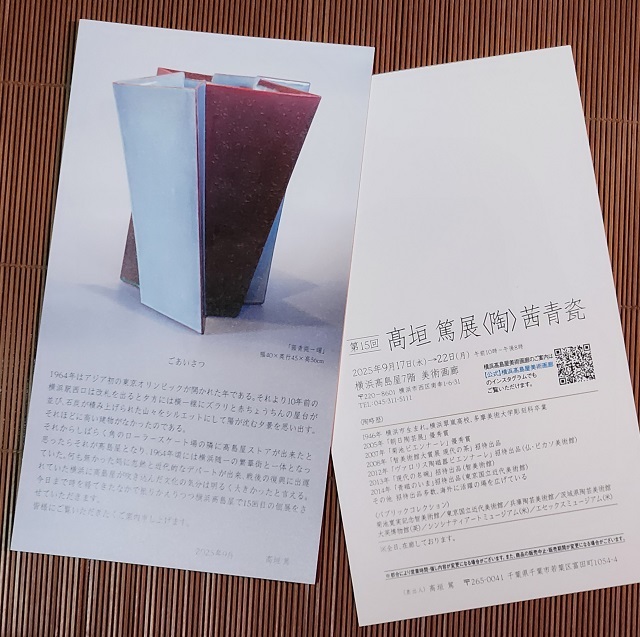

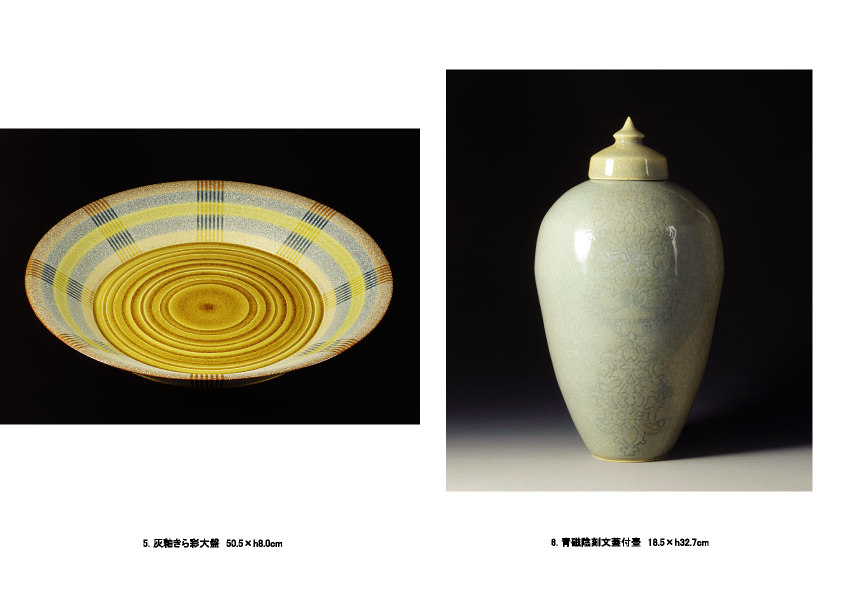

ひとつ目、横浜髙島屋での「高垣 篤〈陶〉茜青瓷」展を鑑賞。

高垣さんは40年近く交際が続く8才先輩の作陶家で、

傘寿を迎える御年になっても個展にはズラリと新作を陳列。

その漲るパワーに圧倒され、こちらまで元気になるのが嬉しい作家だ。

さて、鑑賞の後のランチに選んだのが横浜港・大さん橋入口の

昭和38年創業の北欧料理店「スカンディア」。

開港広場とシルクセンターに対峙する歴史ある立地。

クラシカルな建築に、店内も厚い木の壁やどっしりとしたテーブルなど、

インテリアも北欧風で外国人客が多く、とにかく雰囲気抜群なのである。

そして食後は潮風に吹かれながら大さん橋”くじらのせなか”を散歩。

折よく大型客船の「飛鳥Ⅱ」が寄港中、これぞ”ザ・ヨコハマ”だった。

ふたつ目は青山・根津美術館の企画展「焼き締め陶・土を感じる」を。

これは、釉薬を掛けずに高温で焼くことで素地を固めたやきもの、

この素朴なやきものを日本では美的価値が高いものとして賞玩してきた。

本展覧会は日本で焼かれたものに加え、中国や東南アジアから招来され、

日本人に愛されて永く大事に伝来してきた品々を一堂に展覧。

日本独特の美意識による枯淡の世界を堪能できる企画展であった。

開館時間の10時に入った美術館から出ると午後も1時半を回っている。

これなら平日だし並ばずに入店できるのではと向かったのは、

南青山の小原流会館の地下にある中華風家庭料の「ふーみん」だ。

連日長い行列の超人気店で、名物女将”斉 風瑞”さんは映画にもなった。

そんなお店だから、やはり読みは大ハズレで30分近く並んだのだった。

満腹になったあとは、まだ丹沢に帰るには早すぎと表参道駅に向かい、

四谷三丁目駅から徒歩3分と程近い「韓国文化院」へ。

韓国文化院 KOREA CENTER は韓国と日本を結ぶ各種交流事業を展開、

展示・公演・講習会・参加型イベントなどを開催している。

ビルの中には”韓国観光公社・東京支社”も入っていて、

日本語版の観光地図、ガイドブック、グルメ情報などなど、

かなりのページ数で厚さのあるカラー冊子が無料で提供されている。

あれもこれもと、とんでもない冊数になったって大丈夫、

がっしり厚手不織布で出来た手提げバッグまで無料で頂けちゃう。

そんな太っ腹な韓国文化院をあとにして、帰りのロマンスカーへ急いだ。

2025.10.15

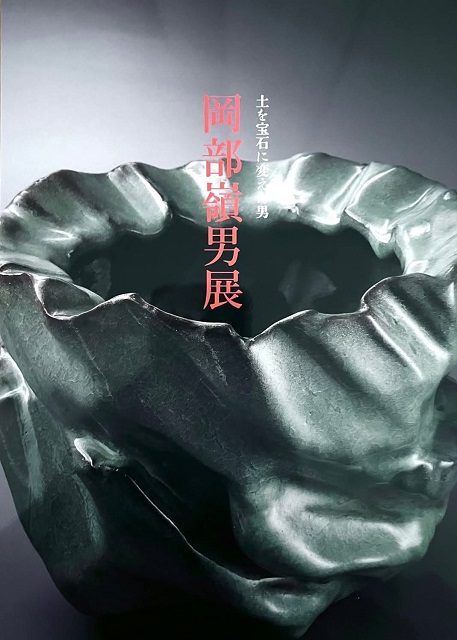

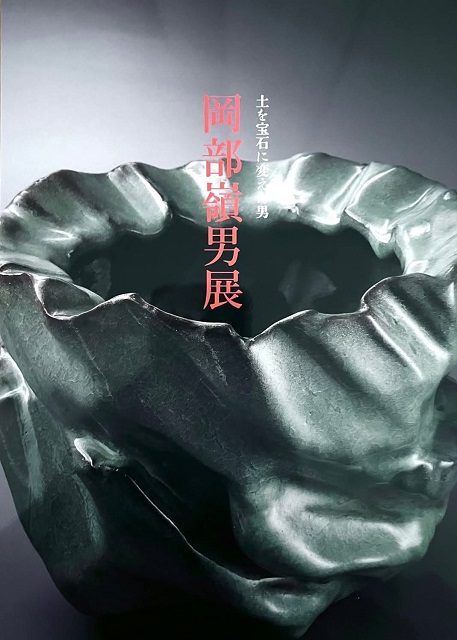

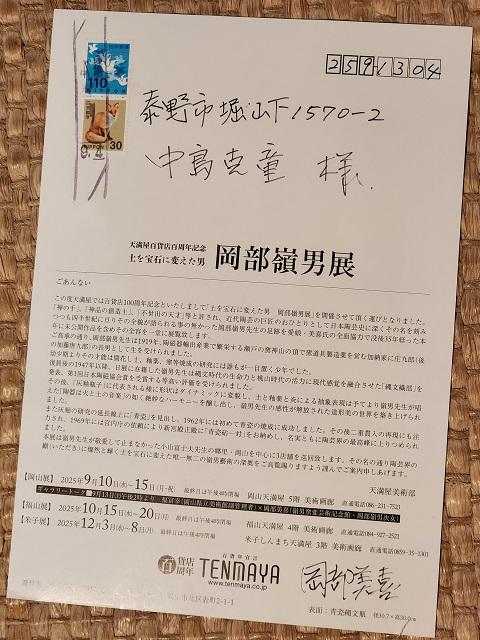

孤高の陶芸家と言われ、絶大な人気を持つ岡部嶺男(1919‐1990)の

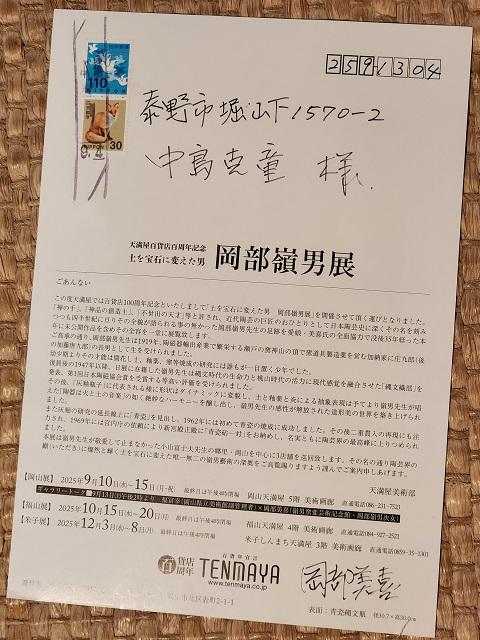

没後35年の展覧会を岡山で開催すると、次女の美喜さんからご案内いただいた。

天満屋百周年記念『土を宝石に変えた男・岡部嶺男展』である。

岡山というと少しばかり遠方で躊躇もしたが、

「嶺男窯変芸術記念館」所蔵の未公開作品を多数出陳とのことで

ここで見逃したらきっと後悔するであろうと、

慌てて用を片付けどうにか会期最終日にお伺いできた。

日本陶芸史に深くその名を刻みつつも全貌が語られる事の無かった

岡部嶺男の足跡を、愛娘の美喜さんが全面協力した展覧会は

それはもう圧巻で、やっぱり来てよかったと心底思わされた。

これほどの優品が記念館に残されていたことにまず驚いたが、

会場中央の展示ケースに「昭和銘瓶」を観た時の感動は言葉にならない。

美喜さんとは昨年3月の三越本店での個展でお会いしてからの1年半ぶり、

個展会場で流す克童窯の登り窯焼成ビデオを前に沢山お話し下さった。

そして存命中の嶺男氏の話題となれば避けられない「永仁の壺事件」、

その顛末に大きく関わる役目を担いながら行方不明となる「昭和銘瓶」。

そんな作品が存在したことを知り、いつか見てみたいと思った。

昭和34年(1959)、「永仁二年」銘が彫られた古瀬戸の壺(瓶子)が

”鎌倉時代の最古の銘をもつ”として、重要文化財に指定された。

ところが指定8ヶ月で偽物説が表面化し、昭和36年(1961)には

ついに「永仁銘瓶」は重要文化財指定解除となった。

これが、世に語り続けられた有名な「永仁の壺事件」である。

その渦中、重要文化財指定と指定解除に翻弄される陶磁学者・小山富士夫に

嶺男は「永仁の壺・永仁銘瓶子」の刻字以外は昭和の自身の作であると、

昭和35年10月に「昭和銘瓶」を制作して小山に捧げたのだった。

それにより小山は指定解除を決断するのだったが、

かつてより嶺男の才能を高く評価し、息子のように接していた小山は、

渡された瓶子を奥深く隠して、嶺男が傷付くことを防いだという。

今回の展覧会で出会えるとは、思ってもいなかった。

但し、この事件には表裏があり、複雑な構造を内包している。

それは嶺男の父、加藤唐九郎のとった行動と言動であるが、

そのことについては現在、美喜さんが真相を執筆中である。

会場で美喜さんと長時間にわたりお話しして、満たされて退出。

夢心地で岡山の街を歩き、後楽園と岡山城を散策。

せっかく岡山まで来たのだからと2泊して、尾道と倉敷に遊んだ。

2025.10.1

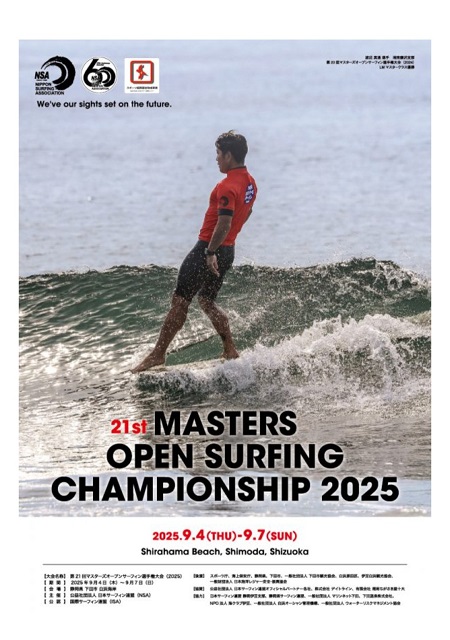

台風15号が伊豆半島沖を通過した9月5日とその前後3日間、

白浜ビーチでタイフーンスウェルを楽しんできた。

だが、折しも国内最大のサーフィン選手権「マスターズ」が開催中。

「MASTERS OPEN SURFING CHAPIONSHIP 2025」だ。

全国トップレベルのサーファー500名が伊豆白浜ビーチに集結していた!

コンテストエリアの外も練習で波を取り合うハードコンディション。

ならばこっちもサーフボードのタイプ・長さを代えながら、

波待ちラインアップを試みるが老体には厳しすぎるのだった。

良い波は次々と彼らがテイクオフ、こちらは残りのB級ウェーブ。

奴らは韓国の若者みたいな儒教道徳を持ち合わせず、

年長サーファーを敬う誠心など微塵も有りゃしない。

ただ、今年は定宿のペンションが営業されておらず、

プール付きの温泉ホテルに宿泊したのが大正解。

海から上がると、ゆったり温泉に浸かって英気を養い、翌日に備えたのである。

そうしてまた懲りもせず、沖に向かってパドルアウトするのであった。

てなことで、例年よりライディング数の少ないサーフトリップとなったが、

エキスパート サーファーのテクニックを間近に見て血が騒ぐ自分が嬉しかった。

帰宅する日の夕方、温泉で火照った体を冷ましてから出発をと

プールガーデンに出たら、軽やかなハワイアン ミュージックが。

観客の数よりもダンサーの方が圧倒的に多いフラダンスショーに、

なぜか、夏の終わりの切なさを感じたのであった。

2025.9.14

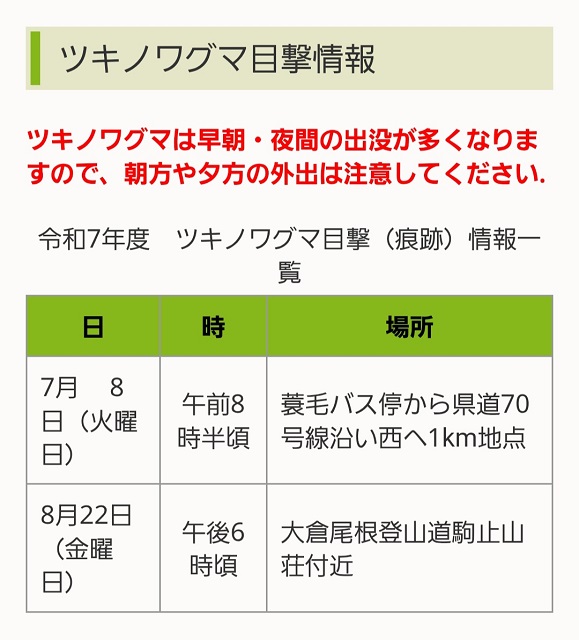

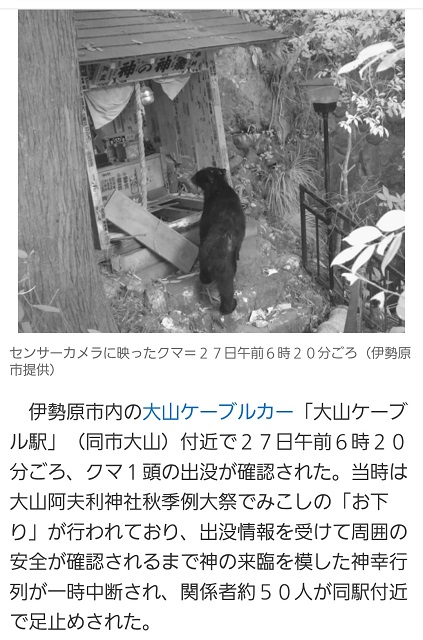

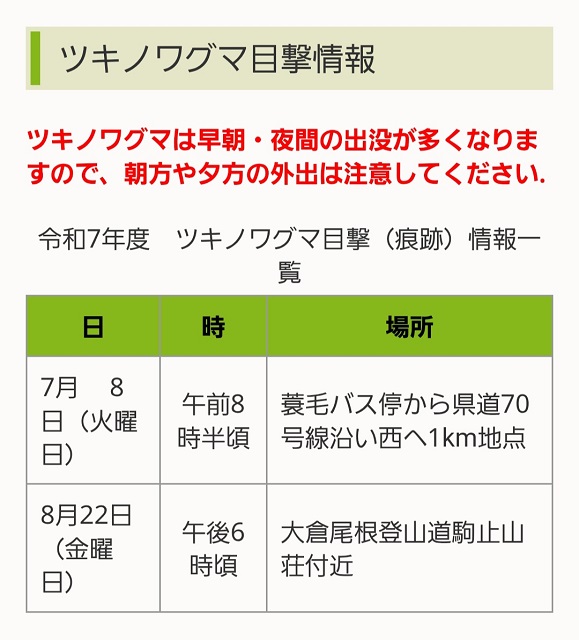

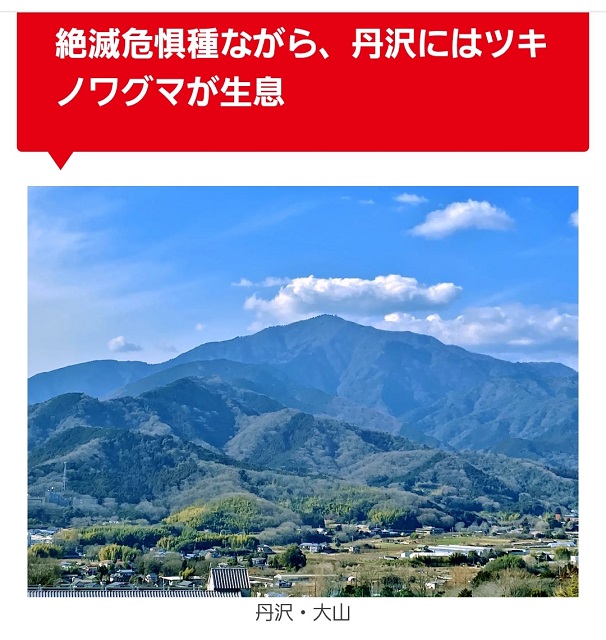

近頃ずっと全国各地で”熊”に関する報道が世間を騒がせているが、

ここ丹沢でも被害こそ無いとは云え”目撃・出没”は頻繁なことである。

つい先日8月22日も、我が家と塔ノ岳の登山コース半ばの”駒止山荘”付近で

目撃されて、克童窯下の登山道脇に警告板が取り付けられたばかりだ。

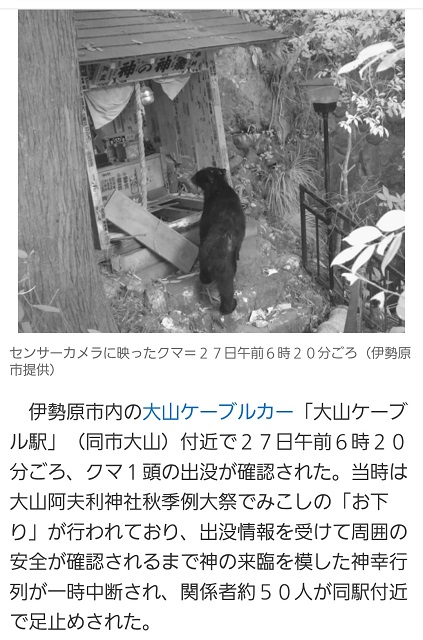

そして、その5日後27日に丹沢東エリアの”大山”では大胆にも

ケーブルカー駅近くに現れて、秋季大祭が中断する騒ぎにもなっている。

その一ヶ月まえの7月には塔ノ岳大倉尾根と大山ケーブルカーの、

中間距離に位置するヤビツ峠の麓”蓑毛バス停”でも目撃された。

そんなこんなで、クマ話題は馴れっこ状態だったわけである。

ただ今回、何となく気分的にイやな感じがしないでもないことが一つ。

じつは昨年も自宅の西300mたらずの酪農牛舎に出没、

かなりビビったが、その牛舎と我が家の間には数軒の民家が存在。

ま、いきなり襲撃はされまいと、甘い考えの上に看過した経緯があった。

それが今回、駒止山荘とウチの距離は遠いのだが、

その間に山小屋は”見晴茶屋”と”観音茶屋”の2軒で、営業は週末だけ。

つまり平日は何処も無人で、克童窯が最初の人家となるわけだ。

警告板にあるように、熊は夕方に出てきて朝方に帰る行動パターン。

と、なるとクマさんがお腹すかして「ちょっと山下りてみっかな」なんて?

そんな、ヤバイ流れに至らぬことを祈るばかりなのである。

2025.9.1

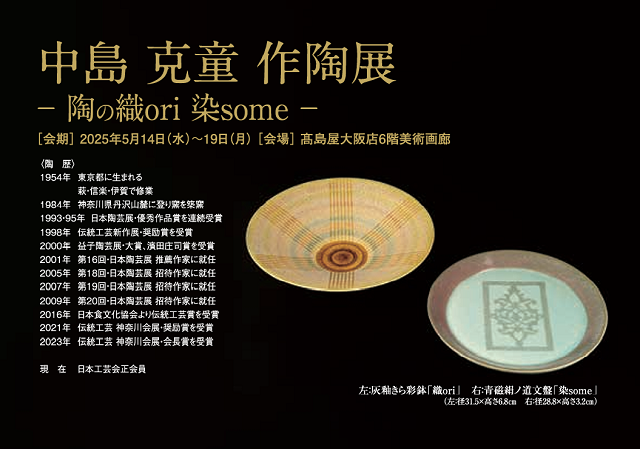

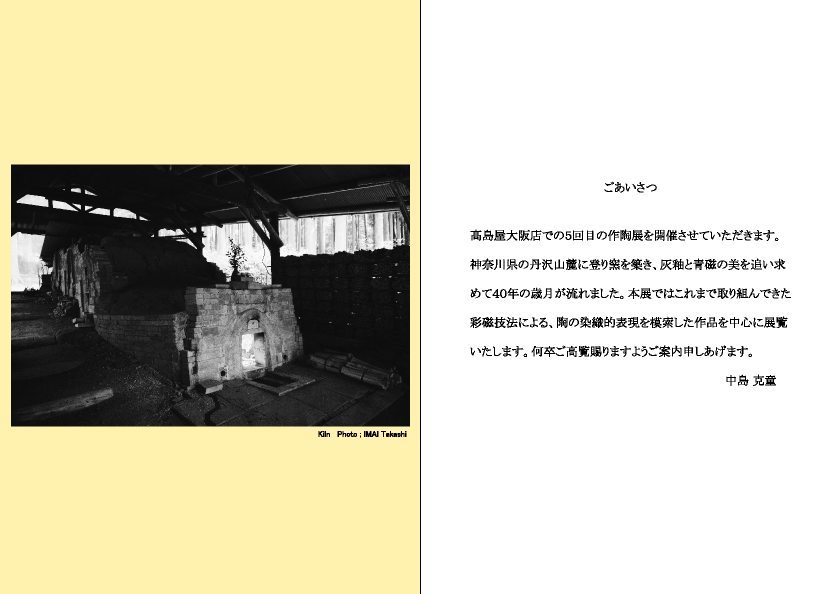

このところ特に”窯だより”に書くようなことも無かったので、

5月に個展をした「大阪髙島屋・美術画廊」の話しを少しばかりしよう。

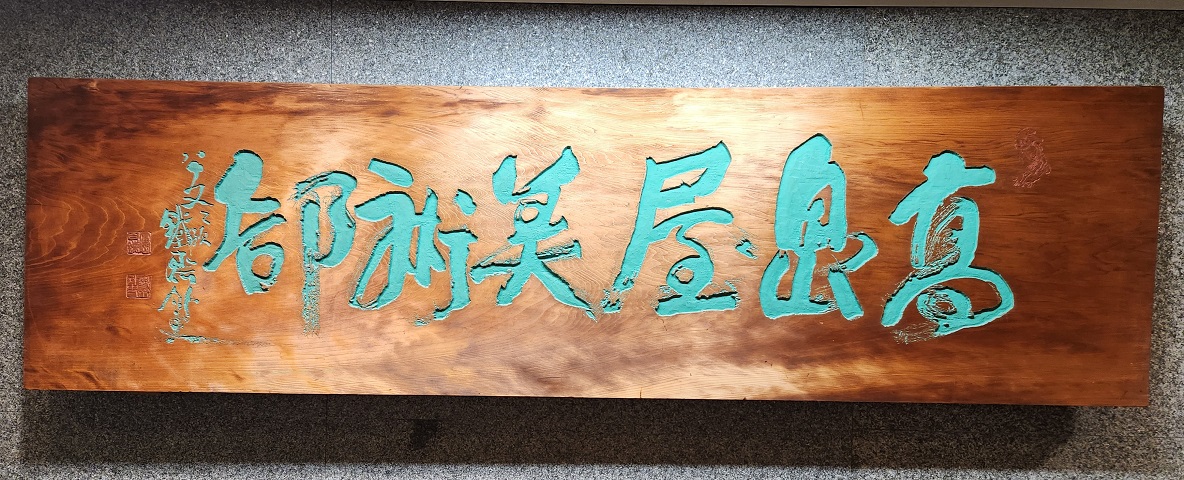

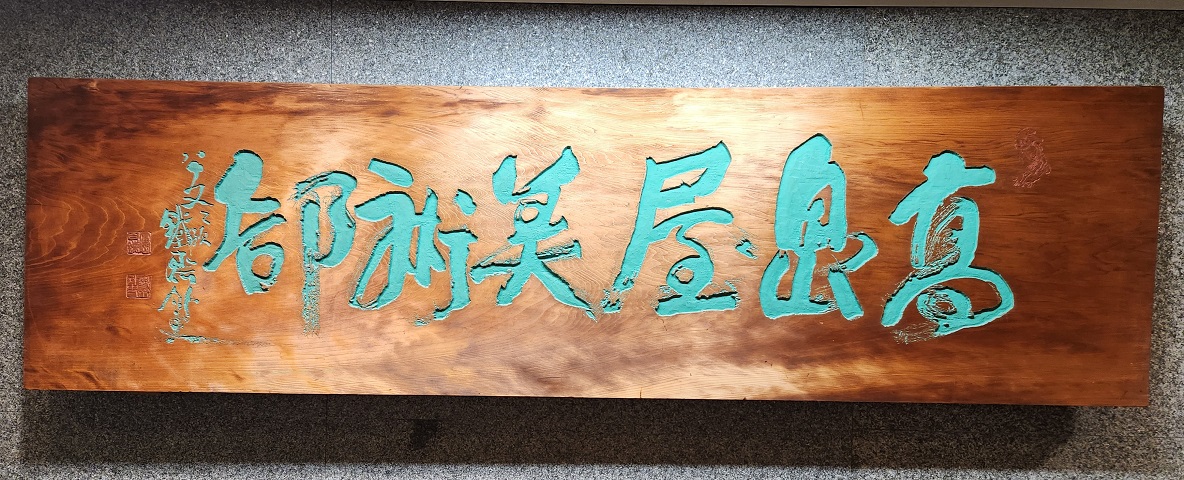

ご存じの人も居られるかと思うが6階の美術画廊を訪れると、

向かって左の壁面に『髙島屋美術部』の扁額が掲げられている。

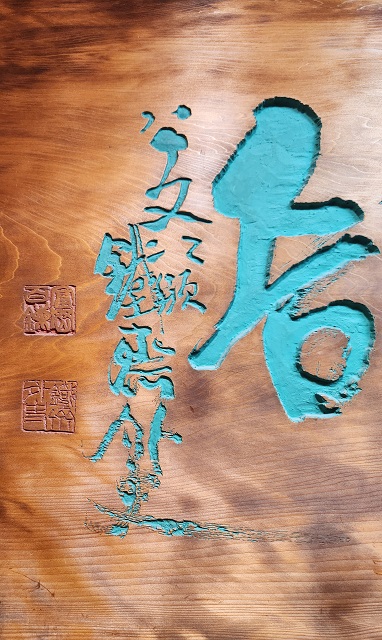

揮毫したのは”最後の文人画家”とされる

江戸末期から大正時代の南画家「富岡鉄斎」だ。

確かに美術画廊を取り仕切るのは百貨店美術部だが、

なぜ画廊の入口にこのような扁額が掛かっているのであろうか。

これには髙島屋美術部の歴史に関わる深い意味が隠されている。

今でこそ何処のデパートにも有る美術画廊と美術部、その誕生の物語りだ。

天保2(1831)年に呉服商として創業した髙島屋は

明治の末頃に百貨店としての形を整えるとともに

催事場で書画工芸の展覧会なども開催するようになる。

これが大変な好評を博し、大正中期に日本の百貨店で初となる

美術工芸を専門とする”美術部”を創設して、

展覧会専用の”美術画廊”を置くこととなった。

そのとき髙島屋での最初の展覧会から参加していた

当時83歳の富岡鉄斎は大いに喜び、

これぞ百貨店美術部の先駆けならんと「髙島屋美術部」を揮毫し、

髙島屋へ贈った記念の書だった。大正8(1919)年のことである。

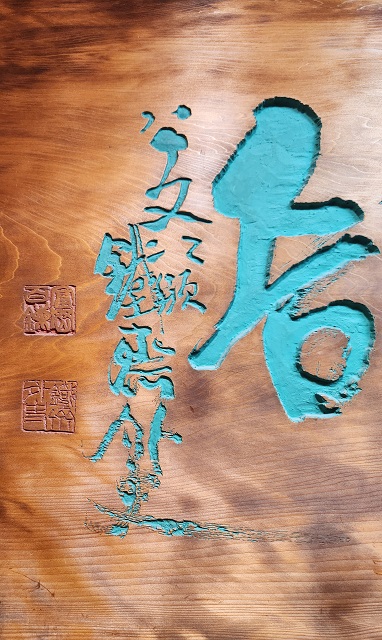

面白いのが、鉄斎の人柄を現す右上の引首印という落款。

ふつうは長方形や楕円形の文字印であるのを

”先駆け”を「魁」の文字を選び、それを模様印にして表現。

”鬼”の左手に”斗”を持たせ「魁」とし、

鬼の頭上に北斗七星「魁星図」をあしらっている。

右手に絵筆を持つところを見ると、鬼は鉄斎自身なのだろう。

富岡鉄斎は終生、髙島屋のみで展覧会を開催して

記念画集も制作したので、世間では「髙島屋の鉄斎」といわれもした。

扁額は昭和32年の美術画廊の拡張改装の際に製作し架け替えたそうで、

初代の額装墨書は髙島屋資料館で保存されている。

そう、この揮毫こそ今年で106年の永きに渡り、

”高島屋美術部”を見守ってきた、美術画廊の金看板なのである。

2025.8.15

神奈川県湘南の「茅ヶ崎市美術館」で開催中の

『うつわの彩り・吉田耕三と北大路魯山人』展へ行った。

吉田耕三(1915-2013)は、東京国立近代美術館の創立(1952)から

日本画と工芸を担当し総括主任研究官などを歴任。

又 1971年、毎日新聞創刊100年の記念事業として、

乱立する様々な会派や無所属作家が同じ土俵で腕を競い合う公募展、

「日本陶芸展」の創設を企画したのも吉田耕三だった。

僕はその日本陶芸展で1993年に受賞した際に吉田先生の知遇を得て、

そののち茅ケ崎市美術館にほど近いギャラリー「俊」で

個展をするようになってからは、茅ケ崎に居住する先生に、

いろいろと御教授いただき、随分とお世話になった。

吉田先生は近現代陶磁評論の草分けであるわけだが、

その研究法は後続の研究者たちと大きく違うことがある。

それは徹底した現場主義で、陶技を知るために

北大路魯山人、川喜多半泥子、志野の荒川豊蔵に弟子入り。

現代陶芸の旗手と称されることとなる益子の加守田章二や

備前の森陶岳ら若手の才能をいち早く認め、その成長に尽力した。

今回の展覧会はそのような時代に、研究者・吉田耕三が収集した作品。

完成し評価された後の作品と一味違う、生活感ある「うつわの彩り」と云えよう。

ところで、かつて十数年に亘り隔年で個展を開催して頂いた

ギャラリー「俊」は2015年に惜しまれながら閉廊したが、

今はどうなっているのかと帰り際に行ってみた。

懐かしい3階建ての建物はその頃のままだったが、

店はすっかり様変わりして、洒落たフランス料理店になっていた。

2025.8.1

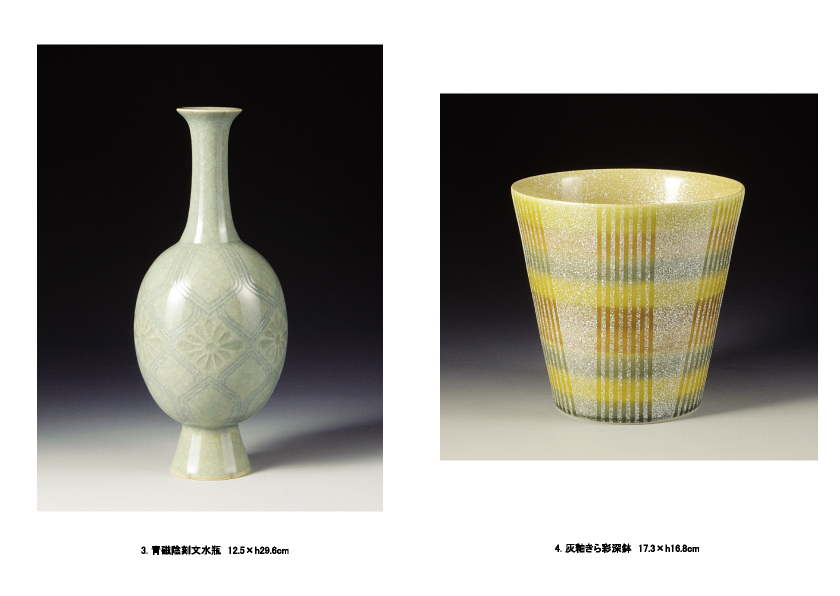

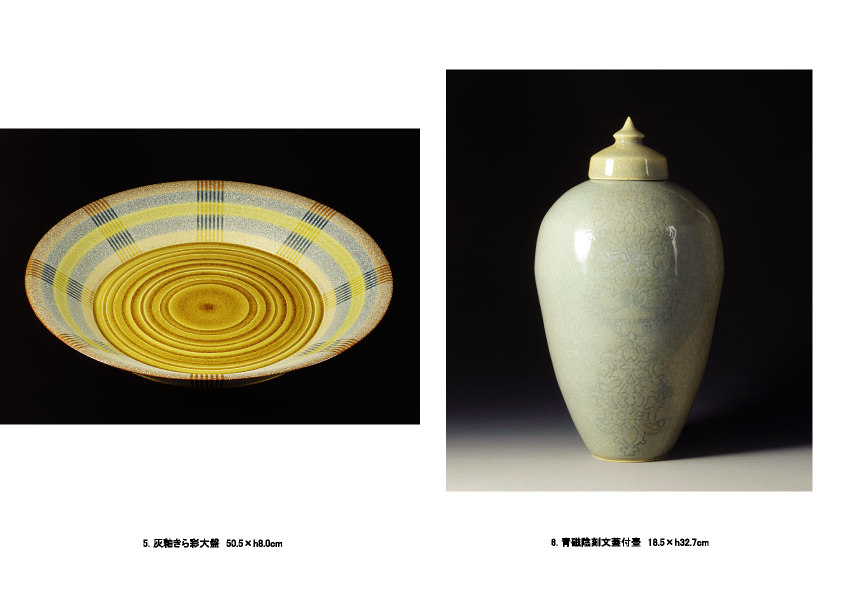

(公)日本陶磁協会が発行する陶磁専門誌「陶説」7月号に、

先度の髙島屋大阪店での作陶展の寸評が掲載された。

陶説は僕が生まれた前年が創刊で72年の歴史を持つ老舗誌。

展評欄は 関西・東海・関東 の3地域に分けられ、

それぞれを担当する美術ジャーナリストが、

月間に開催された展覧会から特に興味をひかれたものを

会場写真入りで誌面にて紹介する頁である。

今回の記事を書いてくださった小吹隆文氏は、美術芸術誌のほか

新聞文化欄などに多く執筆する美術ライターで、なんと専門は現代美術だ。

我が個展が陶説に載ることだけでも夢のようなのに、

現代美術の視点が加わっての展評となると、これはもう事件なのだ。

そんなことで嬉しさ余って下に、その掲載3頁を皆さまへお見せしちゃいます。

尚、陶説は縦書き右綴じ冊子のため、画像は右からお読み下さいね。

2025.7.15

先週、ソウルの「韓国陶磁情報私的駐在員」(娘)から

高麗青磁研究に関する驚きのニュースがLINEで届いた。

それは高麗青磁窯跡の空白地域である慶尚南道で、

それも韓国第二の都市、釜山市内に窯跡が確認されたというものだった。

日本には全く知らされてない情報に即日、Facebookで拡散したが、

ここ”窯だより”でも少し詳しくお知らせしておこう。

高麗青磁は12・13世紀を成熟期とする10~14世紀に韓半島で生産されたが、

その焼成地は二つのグループに大別され、半島中西部地域と南西部地域で、

主に南西部の全羅南道・全羅北道に分布している。

では、韓半島の南東部はというと、1970年代に釜山で地表調査により

何らかの青磁関連遺跡が有るであろうと学会で知られるようになり、

1990年代に、やっと学術的に認められるというスローペース。

しかも、認められながらも発掘調査は為されなかったのである。

そして35年、今年ついに高麗青磁窯跡発掘調査プロジェクトが立ち上がった。

釜山博物館の調査研究チーム及び考古、地質、陶磁の専門家による

「釜山東莱区温泉洞山17‐2金剛公園内、温泉洞窯跡試掘調査」だ。

調査は金剛公園内一帯4860㎡の敷地で試掘調査を実施、

今年3月17日から6月10日まで行い、2基の高麗青磁窯跡を確認。

窯体壁のほか廃棄穴3基、窯積焼具多数、純青磁片や胎土も出土した。

これは、高麗時代に青磁を生産・運営された確固たる証拠であり、

高麗青磁研究の外縁を広げる、重大な発見なのだ。

正式発掘調査は来年とのことだが、金剛公園温泉洞は、

釜山市中心部の最大繁華街である「西面」から地下鉄1号線でたった8駅。

来年、発掘調査が始まったら絶対に訪れようと思うのである。

2025.7.1

東京調布まで所用で出たついでに都心まで足を延ばし

表参道と南青山で2つの展覧会を観てきた。

1つ目はキディランド隣のビル3F、「GYRE GALLERY」の『創造と破壊の閃光』展。

草間彌生(1929-)、三島喜美代(1932-2024)、坂上チユキ(1961-2017)、

谷原菜摘子(1989-)、の4作家作品による”対話”ということだが、

素材も表現方法も、世代さえ異なる4者を如何にキュレーションするのか、

そこに興味を抱いてのチョイスであった。

そして2つ目は青山通り246を超えて根津美術館近くの

「岡本太郎記念館」の『≪予感≫その時代』展へ。

岡本太郎(1911-1996)は1960年代に縄文土器と出会い衝撃を受け、

それまでの色とりどりの原色がキャンバスいっぱいに広がる作風から一変。

「芸術は呪術だ」、と梵字にも似た黒々と抽象的な

モチーフが画面を支配するようになっていった。

この展覧会はその転換期の、初公開を含む作品を俯瞰したものだ。

さて、この日の2つの展覧会は両方とも濃厚かつ刺激的であった。

が、面白いことに”展覧会タイトル”を入れ替えたら

もっともっと直観的に、そして、”しっくりくる”のでは?

などと展覧会を思い返しながら、表参道駅までの夕暮れの道を歩いた。

2025.6.16

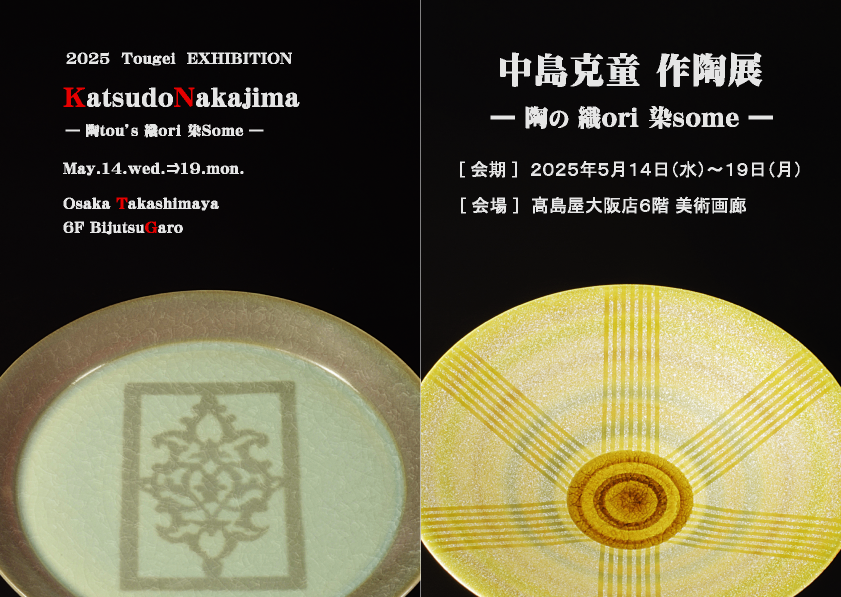

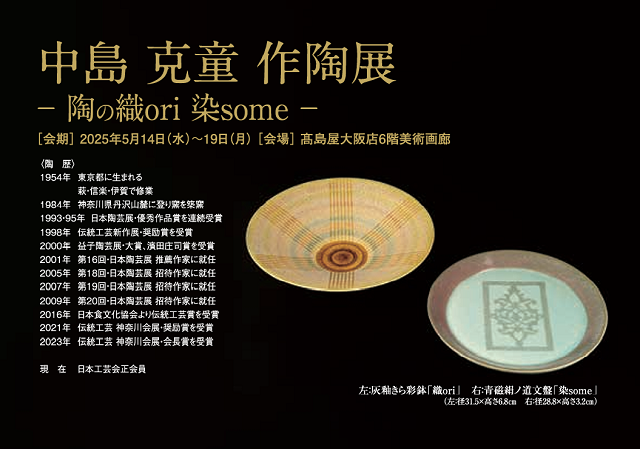

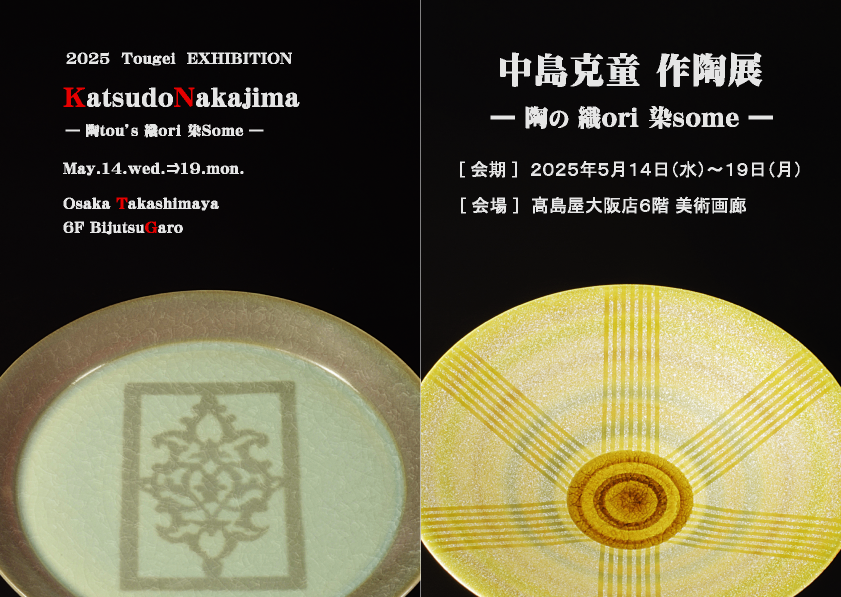

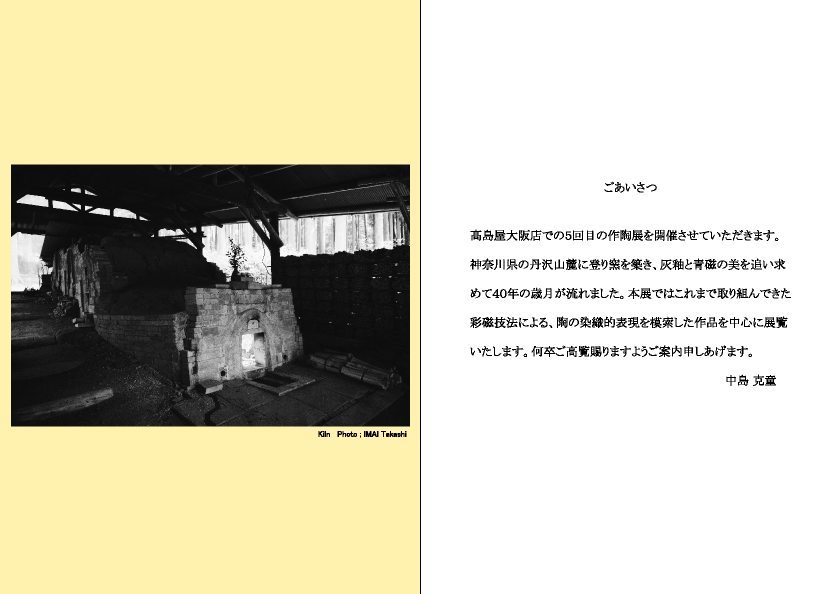

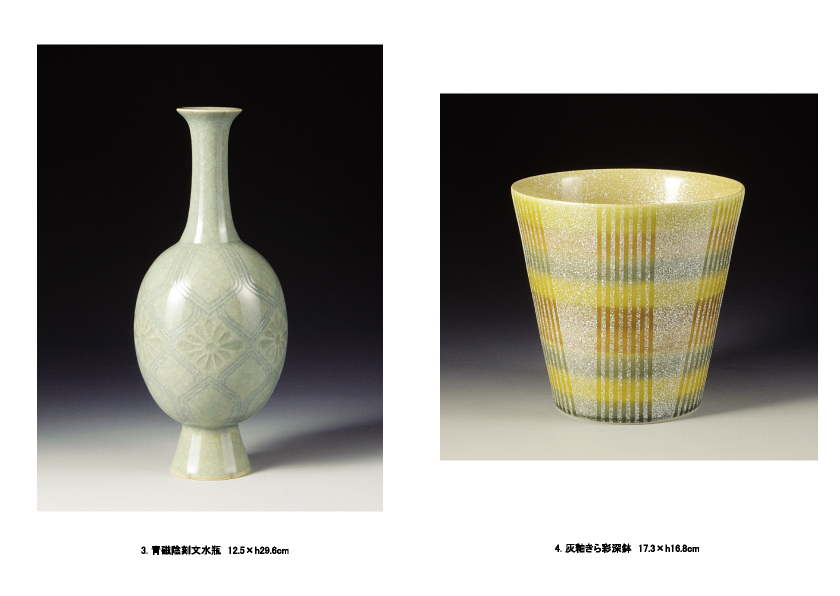

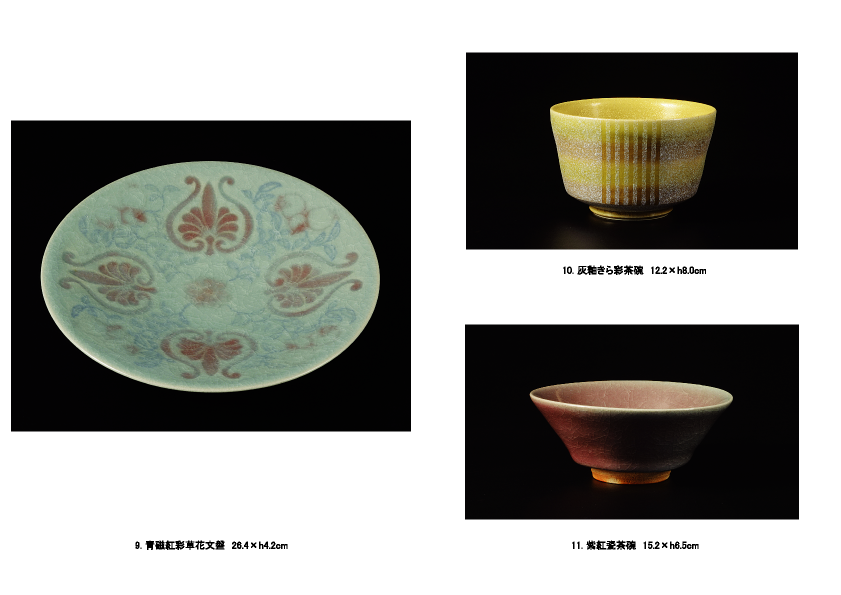

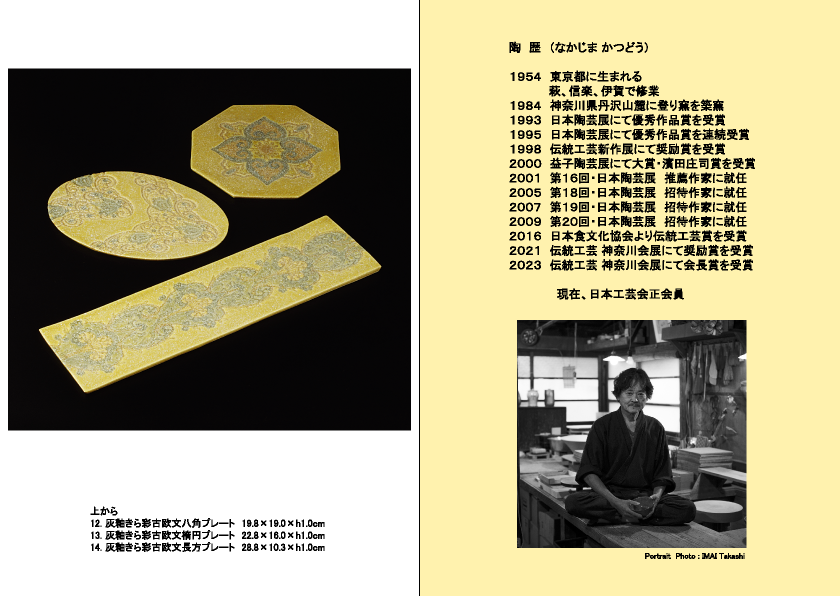

髙島屋大阪店での「中島克童 作陶展-陶の織ori染some-」が、

5月19日に盛会のうち無事終了いたしました。

関西万博が開催中の大阪の街は昼夜を問わず人で溢れかえり、

滞在してるホテルから目と鼻の先の髙島屋へ通うのも人波を泳ぐよう。

日中は大きなキャスター付きトランクを押す観光客が歩道を塞ぎ、

夕刻からの飲食街はどこも入店を待つ人の列が路地を塞いでいる。

ま、そんな活気を帯びた大阪での個展、

前回コロナ禍の開催からすれば夢の如し。

初日から日本工芸会近畿支部の作家さんと高島屋美術OGさんに、

観光客などゼロの穴場居酒屋、京都・たん熊の元料理人が

造る肴で全国の銘酒が楽しめるという、

隠れ家のような日本酒バーに連れていってもらったり。

何年も音信不通だった友人が播磨から100㎞をドライブして来場したり。

そして、韓国ソウルから万博見物を合わせてオマゴちゃん家族が来廊、

美術部スタッフたちとワイワイガヤガヤ。

いやいや、疲れたけど、とにかく楽しい1週間でした。

と、まずは、髙島屋大阪店での個展ご報告まで、なのです。

2025.6.1

髙島屋大阪店での「中島克童 作陶展」まで、あと4日となって

きょう昼過ぎ、運送業者に出展作品を取りに来てもらった。

輸送はいつもどおり、ヤマト「JITBOXチャーター便」にお願い。

展示会・イベントの作品・機材を専用BOX単位で集荷・配達してくれる

本当にありがたい安心・便利な輸送システムなのだ。

さて、作品は月曜日に髙島屋大阪店へ搬入され、

開催前日の火曜日が画廊の陳列作業である。

よし、いよいよだ。

現在、開催中の”関西万博”へは、とても行く時間は無いけれど、

この万博開催期間に合わせての個展会期、

大阪にいらっしゃる御予定がありましたら、ぜひお立ち寄りください。

そして、関西圏の皆さま、お久しぶりにお会いできること、

心より、心より、楽しみにしております。

2025.5.10

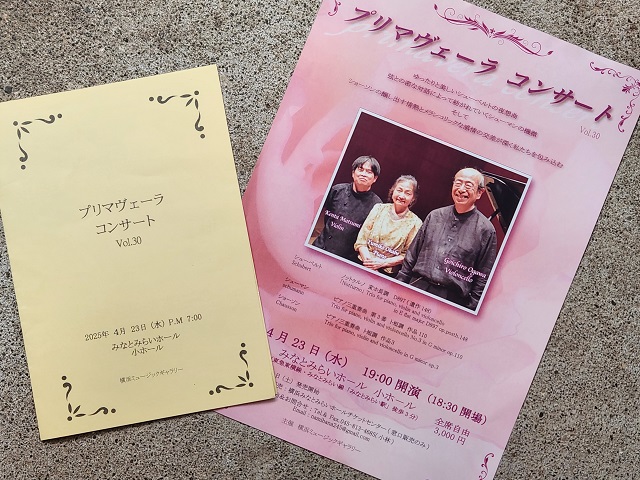

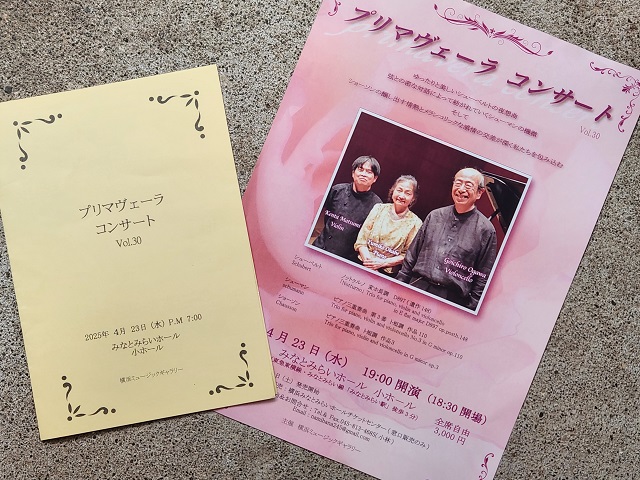

今年も『プリマヴェーラ コンサート』へお招きいただき、

横浜「みなとみらいホール」で美しいピアノ三重奏に酔いしれた。

1995年に大倉山記念館で室内楽講座としてスタート。

1999年からコンサート形式に移行、そして2005年からは

会場を「みなとみらいホール」に移して、今年で30周年を迎えている。

僕は2000年の大倉山記念館からオーディエンス、かれこれ25年のお付合いになる。

いつも著名な3名の作曲家によるコンチェルトを巧みに組み合わせた

プログラムで聴衆を音楽の宇宙へと引き込んで行く。

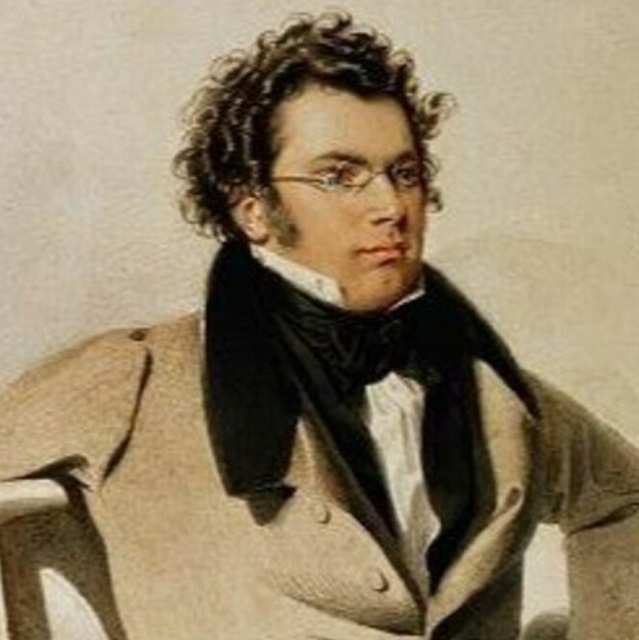

今回は、シューベルト「ノットゥルノ 変ホ長調 遺作148」から始まり、

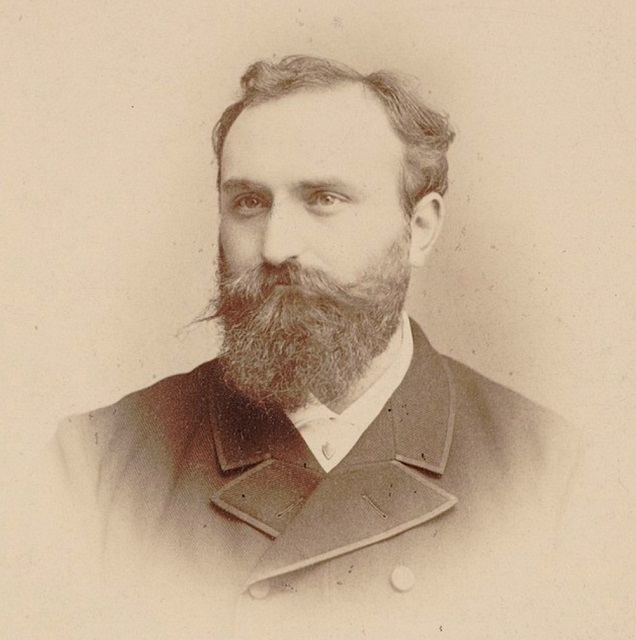

次に シューマン「ト短調 作品110」、

最後に ショーソン「ト短調 作品3」の構成だった。

2時間あまりの妙なる調べの旅路。

あぁ、ここまでで十分に堪能しているところへ、アンコールに応えてくれたのが、

最初のシューベルトに戻って「セレナーデ」の演奏だった。

その甘美な夢の世界に、完全にノックアウトされた。

「セレナーデ」はドイツ語で「夕暮れに恋人の家の窓の下で演奏する音楽」のこと。

ブラボー‼ しばらくシートから立てぬほど痺れた。

2025.5.2

この前の日曜日は僕が若きころ、現在の職業に向うための

基礎を学んだ美術学院の恩師の追悼展へ行った。

先生は4年前に亡くなられるまで毎年 銀座で個展を開催されていて、

毎回かつて先生にお世話になった生徒たちに囲まれていた。

美術を志す若い人たちに心底寄り添って指導する人柄は皆に愛され、

私事ではあるが、僕たち夫婦はその学院で出会い、

先生夫妻に仲人をしてもらって結婚式を挙げた。

日曜午後にお伺いして奥様と思い出話しをしていると、

デザイナーの佐藤卓さんがやって来た。

「明治おいしい牛乳」や「キシリトールガム」などの

パッケージデザインしたヒットメーカーで、日本を代表するデザイナーだ。

50年まえ、先生の元で同じクラスに在籍していたが交流はなかったので、

今回いろいろと話しができて楽しい時間を過ごせた。

すると何と出身高校も同じで、都立豊多摩高校の一年後輩とのこと。

いきなり豊多摩高校の話しで大盛り上がりとなってしまった。

そう云えば、追悼展の画廊に行くまえに寄ってきた、

静嘉堂@丸の内「黒の奇跡」の招待券を頂戴したのも、

豊多摩高校時代の同級生仲好しグループの

「ナマケノモリ アシナノヒヒ」のメンバーからだった。

”ナマケの森”は校内にあるオアシス。

”アシナノヒヒ”はメンバーの名前の一文字目を合わせた架空のイキモノ、

過去を懐かしみ未来を夢見る珍獣の化身として命名。

さて、なんとも不思議な豊多摩繋がりの日でもあった。

2025.4.15

先日、新聞に奈良県明日香村の飛鳥宮跡(国遺跡)で、

宮内最大規模の建物跡がみつかった記事が載っていた。

そして専門家が、飛鳥宮の理解を塗り替える重要な発見とコメントしている。

と云うのは、飛鳥に都が置かれた592~694年の約100年間、

5人の天皇がそれぞれの宮殿を設けていて、

後の藤原京以降でみられるような「京」と呼べるほどの

全体像は未発見のまま今日に至っているのである。

僕も6年前になるが仕事の用事で大阪に滞在した際、

奈良・飛鳥へ足を延ばしてレンタサイクルで一日駆け巡ったことがあった。

飛鳥の地はどこもミステリアスな空気に包まれていたが、

今回の発掘調査地あたりも同様で、飛鳥宮跡の直ぐ北側に

「飛鳥池工房遺跡」という古代7世紀後半に稼働した、

金・銀・銅・鉄を素材とした金属加工、

ガラス・水晶・琥珀を使った玉類の生産、

漆芸、べっ甲細工、屋瓦の焼成などが行われていた場所があった。

そこに立った時、工人の端くれである僕は、

制作に汗する百済びとの息づかいを聞いた気がした。

そんなことを懐かしく思い出した新聞記事であった。

2025.4.3

有楽町の東京国際フォーラムで毎春3月上旬に開催される『 ART FAIR TOKYO 』に行った。

今年で19回目となり、毎回アートフェアに出展しているギャラリーからチケットを頂き、

国内外30を超す都市から出店する400ブースを1日掛けて楽しんでいる。

昨年は自分の日本橋三越での個展と重なってしまい、

会期中どこかで抜け出して行こうとしていたが、やはり無理で、

静岡から新幹線で個展に来て下さった美術教師の知人にチケットを渡したのであった。

そんな訳で2年振りとなったアートフェアを、じっくりと鑑賞したのである。

古美術ブースは、相変わらずの充実ぶりを見せていた。

しかし、さすがに19回目となると、全体的にマンネリ感も漂いはじめ、

かつての熱気が感じられないのである、ちょっと。

先日、この窯だよりに書いた「TODA BILDING」に相通ずる思いがあった。

とは言え、そんな背景だからでなく、キラリと光る作品も数あまた。

その中で断トツ心を奪われたのが、下の油彩画。

銀座、大阪、京都、パリで展開している画廊「galerie tamenaga」ブース、

掛かっていた「Masako NAKAHIRA」の『The world turns over』シリーズ。

実像と虚像、事実と虚構が反転し、交錯する絵画空間は、

不気味で、不思議な力を持って、僕を掴んで放さなかった。

2025.3.15

先日、根津美術館の特別展「武家の正統・片桐石州の茶」内覧会に出席した。

石州は現奈良県大和郡山市の大和国小泉藩第2代藩主であり、

武家を中心に広まった、茶道・石州流の祖である。

古田織部、小堀遠州に続いて江戸初期に武家茶道の地位を確立、

江戸時代を通して大名や武家に広く浸透、

徳川政権下における”武家の正統”と言える茶道指南役であった。

石州流の名は知りながら、殆ど予備知識なしでの内覧会だったが、

じつに清らかな茶道具が並ぶ様に、その気持ちよさに驚き感動さえ覚えた。

ところで、根津美術館の内覧会は夕方4時から。

いつもの通り、どうせ山を下りて都心に出るなら、+アルファをと。

今回は昨秋グランドオープンした、東京駅八重洲口からほど近い

戸田建設の新築ビル「TODA BUILDING」を拠点に展開するアートプログラム、

”新しい芸術文化の発信地”をめざす「ART POWER KYOBASHI」を訪ねた。

地下3階地上28階建ての1~6階を芸術文化エリアとして、

アートとビジネスが交錯する場所を創出するプロジェクト。

しかし、3階のアートコンプレックスは4ギャラリーで運営スタートしていたが、

他のフロアはグランドオープンされながら、まだまだシャッター状エリア。

今後の展開を期待しながらも、日本のアートシーンに少々不安が残ったのであった。

2025.3.1

16日の朝刊に15日夜、「東京タワー」とソウルの「Nソウルタワー」が

同時刻にライトアップされたという記事が載っていた。

日韓国交正常化60周年をめぐる両政府間の共同事業の一環で、

両タワーの同時ライトアップは初めての企画だそうだ。

タワーに日韓の国旗をイメージしたデザインの記念ロゴマークが投影されたり、

冬の夜空を彩る友好モード満点のイベントだったようだ。

日韓両国の歴史問題が多くメディアから流れる昨今、

このような小さな一歩からでも良い方向に展開すればと

切に願い、祈るばかりである。

それにしても、ソウル中心部の南山の頂辺に シュッと立つ

「Nソウルタワー」はカッコ良く、素敵だ。

先月行った 国立中央博物館でも 中央エントランスを額縁にして

威風堂々と立ち、博物館からのソウル中心街方向を教え、

かつて ミョンドンの雑踏に方向を見失った時には

スックと商店街の先に忽然と現れて道案内をしてくれた。

ソウルのランドマークであり、羅針盤でもあるスーパーヒーローなのだ。

2025.2.17

昨年の12月始めに窯だよりでお伝えしたビックニュース、

ソウル「国立中央博物館」の『青い世界を作る‐高麗象形青磁』を鑑賞して来た。

国宝・重文21件を含む「象形青磁」約300件を集めた展覧会は嘗て無く、

この後も開催されることが無いのでは、と思ってのソウル行きであった。

そうして行ったこの展覧会、それはそれは、正に圧巻!

観に来て良かったぁ~、の一言に尽きた。

高麗青磁の背景となる、高麗人たちの思想・思考の体系、

隣大国・中国 宋との文化相互影響など、

新たな確認、発見の数々は大きな収穫だった。

さておき、今回の韓国は2泊3日のコンパクトな旅程しかとれず、

国立中央博物館が目的だとしても、やはり行くからには ・ ・ ・。

そう、そう、そう、食の楽しみは外せないですよねぇ。

美味しいものの宝庫、南大門市場に接するホテルを予約。

評判の店、人気の屋台をハシゴして食べ歩きを堪能。

日本に帰ったら、体重が2キロも増えていたのであった。

2025.1.31

令和7年がスタートして明日は小正月を迎えるが、

昨年のようなこと無い順調な滑り出しだったと言えよう。

やはり平々凡々に正月を過ごす、過ごせる幸せ、これが何より一番なのである。

元旦は氏神様と菩提寺に詣でてから、お節お雑煮で一杯、ゴロゴロと日暮らし。

2日、3日は箱根駅伝のテレビ観戦、と頂いた年賀状にメールでご挨拶。

でも、駅伝がゴールすれば手持ち無沙汰な心持ち。

5月の大阪個展に向けて、彩磁型染の新パターンを截ったり。

4日にはロクロに座り、考えてみれば大晦日もロクロ仕事だった。

まるまる休んだのは元日だけと、なんとも貧乏性なお正月なのである。

さて、小正月といえば「どんど焼き」、左義長です。

松飾りや注連縄、達磨などを燃し、その火で炙った団子を食べる、

ことし一年の無病息災を祈る行事。

ここ大倉自治会では少し早めに12日の日曜日に行われた。

これで、やっと2年間の自治会長職としてのイベントは終了、

後は、3月末の定期総会への事務仕事に役員一同、突き進むのである。

2025.1.14

明けましておめでとうございます

令和7年 元旦

令和6年も残すところ明日の大晦日だけとなりました。

毎年この年末のご挨拶を入力するたび、

時が過ぎる速さを嘆いてしまいますが、

歳を重ねるごとの加速度は驚異的でして、

いつも何かに追われてる様な心持ちは、

精神衛生上いかがなものか心配にもなるのです。

しかし、そんな情緒を、そっと回復してくれる何かに出会うことも、しばしば。

上の写真は、秋の鎌倉で開催された「伝統工芸・神奈川会展」でのこと、

空いた時間に散歩がてら訪れた、鎌倉最古の寺「杉本寺」。

本堂への石段横にある小さな弁天池、ハッとする美しさ。

まるで一幅の日本画の世界でした。

この情動は、ひょっとしたら歳を重ねた故かも知れません。

ん~、どうでしょ。

では、そんなことで、皆さま良いお年をお迎えください。

2024.12.30

先週、家内が主宰する陶美アカデミー受講者たちによる「野焼き実習」が

ここ丹沢の陶房で行われ、及ばずながら手伝い参加した。

日頃もっぱらガス電気窯を使い、たまに登り窯も焼いているが、

一度、やきものの原点である「土器」を経験しておこうと企画。

土器は考古の分野と思われがちだが、アジア・アフリカ・南米など、

現在も世界各地で日常生活品や装飾品が焼成されている。

作られるものは民族的、時代的特徴があり、

野焼きと一口に言っても実に様々で、焼き方もまた色々なようだ。

上の冊子写真は、中国雲南省マントウ村、タイ チェンマイ県ハンケン村、

ベトナム ビントウアン省ビンドック村の野焼き風景だが、

土器作りは全て女性によって行われ、男性はノータッチだという。

40年前、タイ北方カンケオ村を訪ねたが、そこでもそうであった。

話しが逸れたが、今回の実習は中国雲南省景洪タイ族の方法をとった。

1977年の学術報文に詳しくあったので、それを参考にしたものだ。

下の写真がそれで、空気口を設けた玉石で囲った方形を窯床とし、

枯れた樹木の枝を敷詰めて上に作品を並べる。

その上に大量の稲ワラを横、たて、横と数層に亘って覆う。

そして上面を泥土で塗り固め、天頂部の煙出口を幾つか指であける。

つまり、野焼きでも簡単ながら窯の構造を持ち合わせている。

さて、実習は午前9時から始めて午後4時まえ焼成終了、

だるまストーブで暖かい工房に入りビールで乾杯、期待を膨らます。

辺りが暗くなったころ野焼きの残り火が落ちきったのを確認、

まだ所々熱いワラ灰の山を掻き分け、ドキドキしながら土器を取り出した。

焼き上がりは上々、2.3点の破損はあったものの実習は成功した。

2024.12.17

ソウルからホットニュースが舞い込んだ。

国立中央博物館で高麗青磁に関わる、メッチャ稀有な展覧会が開催されるという。

正確には、この情報が届いたのは半月まえで、

展覧会は11月26日にスタートしている。

それで、何が稀有なのか?

高麗青磁は朝鮮半島の中部南部で10~13世紀に焼造され、

素晴らしい澄んだブルーの釉色の美しさから、

自国では言うに及ばずアジア一帯で翡色青磁と呼ばれ珍重された。

高麗人の当時の最先端技術と独自の美感の産物である。

じつはその中に「象形青磁」という立体表現作品が多々存在する。

象形、つまり動植物、人体などの特定形態を真似て形作り、

ここに青い釉薬が加わり、躍動感を感じられる作品がを生み出された。

しかしながら、通常の高麗青磁展では出展作品内の極一部、

なかなか象形青磁をまとめて観る機会は無かったのである。

それが、今回の展覧会、タイトルはズバリ、

『青い世界を作る・高麗象形青磁』。

高麗が成し遂げた青磁文化の頂点である象形青磁に

単独スポットライトを当てる展覧で、その数なんと300点あまり。

象形青磁の歴史と文化的脈絡を探る、まさに稀有な展覧会だ。

これは、観に行くっきゃ無いでしょう!

会期は来年、2025年3月3日まで。

行けるかなぁ、無理かなぁ、年度末に向けて自治会の仕事立て込んでるし。

でも、どうしても行きたいよなぁ・・・。

2024.12.3

10日の日曜日に横浜・シルク博物館で”日本工芸会・神奈川研究会”の

定期総会と今年度研究会があって、県内西の外れから出席してきた。

参加会員の中で一番の遠方なので、遅れてはいけないと

早めに家を出たものだから、横浜でだいぶ暇をつぶすことと相成った。

シルク博物館は、みなとみらい線の「日本大通り」駅が最寄り。

なので、行ったことがなくて時間調整ができる所を、とスマホ検索。

”クイ―ンの塔”のニックネームで親しまれる「横浜税関 資料展示室」を訪ねた。

ちなみに”キングの塔”は「神奈川県庁」とのこと。

さておき、資料展示室のメインテーマは何と”密輸”。麻薬や偽ブランド品。

これが、けっこう勉強になって実に面白かった、映像も有ったし。

とにかく、しっかり時間調整して「象のテラス」からアプローチ。

ぴったし、集合時間にシルク博物館へ到着したのである。

博物館会議室での総会の事は省くが、今年の研究会が良かった。

ちょうど開催中の「型で彩るリズムと色彩-型絵染8人展」。

この展覧会場で研究会が行われたのであるが、

日本を代表する型染め作家8名のうち2人が今回の出席者。

技法や材料、素材と地域性など興味深い話しをダイレクトに。

するとです、陶芸にも応用できることが沢山あるではないか。

いやいや、日本工芸会・神奈川研究会は素晴らしい。

来年の個展に向かって、早速その技法を採り入れ、

現在、アレコレ奮闘しているのであります。

2024.11.16

11月1日は、根津美術館所蔵の江戸時代中期の漆芸作品が

重要文化財に指定されたことに因む特別企画展

「百草蒔絵薬箪笥と飯塚桃葉」の内覧会に招かれ東京へ出掛けた。

しかし、内覧は夕方4時からと中途半端な時間だったため

先に之も招待券を頂いている”静嘉堂@丸の内”の「眼福」展を回ることにした。

午後一番に入館すると、館内は入場者で凄い混雑をしていたが、

運良く此の展覧会を企画された学芸員さんと会え、ご挨拶していると

そこに奇遇にも大阪でいつもお世話いただいている

”大阪市立東洋陶磁美術館”の学芸員さんがバッタリ!

今回の「眼福」展に珍しく蓋を外して展示されていた

「青磁水指」を囲んで、陶磁談義に花が咲いたのであった。

さて、ついつい長居をしてしまい慌てて根津美術館へ。

内覧会に無事、出席したのである。

展覧会の主役”百草蒔絵薬箪笥”は、作者”飯塚桃葉”が

18世紀後半の医薬の元となる”薬草”百種の博物図譜を

細密に描き意匠、構成して蒔絵技法で装飾されている。

そのようなことで内覧会出席者は、人間国宝の漆芸作家をはじめ

工芸各分野の造り手たちはもちろんのこと、

ファッションデザイナー”コシノ・ジュンコ”さんの姿もあった。

とにかく、濃厚な「眼福」にあずかった一日だった。

2024.11.3

連休の中日に秋晴れの下、たまには目の保養をと都内を巡った。

朝に丹沢から下りて表参道まで、根津美術館の「夏と秋の美学」展。

この企画展をさらりと観て、展示室5の「やきものにみる白の彩り」展。

陶磁史に”白い器”が生まれてから、その後の展開と変容を俯瞰。

そして銀座線に乗り京橋へ、繭山龍泉堂の秋の展観「嘉靖」展。

中国・明時代でも、自由で華やかな嘉靖年間(1522~66)官窯の優品を

一堂に集めた展観は圧巻、そうそう出会えるものではない。

ここでオーバーヒート気味になった頭を鎮めるため銀座をそぞろ歩き、昼食。

クールダウンしたところで地下鉄に一駅、新橋で下車。

休日昼間の白けた歓楽街を徒歩10分、東京美術俱楽部「東美特別展」へ。

3年に一度のアートフェアで、1964年より開催の第22回。

東京美術商協同組合に所属する美術商から選ばれた65店が集まり、

日本・中国・韓国などのアジアの美術品を展示販売する。

今回は60周年ということで「常盤山文庫名品展」を同時開催。

国宝2点、重要文化財3点を含む書画・陶磁の出展は凄かった。

他のブースも、藤原行成、西行、良寛、芭蕉らの書が並び、さすが「東美特別展」。

さて、日も傾いて大門駅から新宿へ、雑踏の中を泳ぎ小田急線に乗った。

疲れきって丹沢・大倉の終点バス停に降り立ち、夜空を見上げると、

そこには二日後に十三夜を控えるお月様が、冴え冴えと輝いていた。

2024.10.16

今年2月の”窯だより”で個展DM作成にAdobe社の

PhotoshopとIllastratorを使っていることをお話ししたが、

じつはこのソフトは超古~いバージョンで、

Windows95~XPまでしか対応していないタイプなのだ。

つまり、2006年のVista登場で生産終了したXPモデル2台を

今も大事に大切に所有して印刷入稿データを作って来ている。

しかし内1台が、トホホ、ついに壊れてしまったのである。

もう1台の方は大丈夫なのだが、もしもの時が相当に心配だ。

さっそくネットで中古XPマシンを探すと、有るにはあるが

何ぶん旧年式の機材のため、当たりはずれが激しいとのコメント多々。

さて、どうしたものか・・、と思い巡らすうち、

我が家の押入れの奥にWindous98ノートが眠っていることを思い出した。

そのPCはかつて松屋銀座で個展を定期開催していた時分、

それまで作家が手書きの出品作品リストを提出し、

美術部の人がプライスカードを手書きで作っていたが、

効率改善にPCを導入しExcelで一括管理の方向となった。

そこで、パソコンなんて無縁だった僕にもぜひそうしてくれと、

美術部の方が中古PCといえプリンターまで付けて下さったのである。

もう20年近く使用してないPC、果たして起動するであろうか?

恐る恐る押入れから引っ張り出してコードを繋ぎ、スイッチON。

おぉ~、Windows98は永い眠りから目を覚ましてくれたのだった。

そして懸案のPhotoshopとIllastratorもインストール完了。

やれやれ、これでゆっくりと程度の良いXPモデルを探すことが出来る。

そんなことで、頂いた当時は気にもしなかった、このPCのスペックを検索。

ま、時代からして性能はそれなりで言わずもがなだったが、

驚いたのは価格だ、なんと458,000円だと~!!

まだまだ庶民には高嶺の花だった訳である。

2024.10.1

9月前半は自治会活動の繁雑期、”防災訓練””市民一斉美化清掃”

そして、”山之神式典””堀山下連合敬老会”と超過密スケジュール。

その上、今年は日本の近海で台風が湧くように発生して

天候が極めて不安定、各地で被害が出る状態が続いている。

このままモタモタしていると夏が逃げて行ってしまうと、

行事の間隙を縫って、伊豆・下田へクルマを走らせた。

そうして、賭けのような3日間のサーフトリップは幸運にも

絶好の天気に恵まれ、遥か南の海から寄せる波と戯れたのである。

宿はコロナ前によく利用した、昭和レトロなペンションにチェックイン。

すると、日本人は僕たちだけで他は外国からの旅行客。

ビーチに出ても、目立つのはインバウンドばかり。

まっ青な空と海、広がる砂浜に砕ける白波と相まって、

異国のビーチリゾートに来たような気分が嬉しかった。

2024.9.15

東洋陶磁学会の大会3「陶磁器研究のここが面白い!」が

東京大学 本郷キャンパスで開催され、

頭のワルイ僕にとっては今まで縁遠いところだったこともあり、

これは良い機会と勇んで参加してきた。

学会にしては少しばかり軽いシンポジウムタイトルだが、

25名の研究者によるポスターセッションは充実した内容だった。

さて、冒頭で申したとおり今回のメイン目的は、東大見学ツアー。

高名な「赤門」を内側から眺めたり、夏目漱石の小説のヒットで

本来の名称から「三四郎池」に変わった池の畔に立ったりと。

しかしながら、じつは一番に見たかったのは「安田講堂」であった。

1968年1月、医学部の無期限ストライキに端を発した東大紛争は

半年あまり東大総長、教授会など執行部との折衝を続けたのち、

他学部を巻き込みながら各棟でのバリケード封鎖へと進展。

6月に医学部全闘委の学生らが安田講堂を占拠するや、

他の大学からも志を同じくする学生たちが次々集結し籠城を共にした。

そして明くる69年1月18日、バリケード封鎖を解こうとしない状況に機動隊が出動。

投石や火炎瓶で激しく抵抗する学生側を放水、催涙弾で制圧し、

翌19日に東大紛争「安田講堂事件」は終結した。

この模様は35時間にわたってテレビで中継され、

視聴率が45%を超えるなど日本全国の関心を集めた。

そのとき僕はまだ15才、高校受験を目の前にした中学3年生。

「進学して学ぶ」という意味を、子供ながら考えさせられた事件だった。

2024.9.1

窯だよりバックナンバー

トップページに戻る